(Pop.: 297 – 34m NN)

Wasdow – Kräuter, Kirche und Kontroversen am Ende des Bierwegs

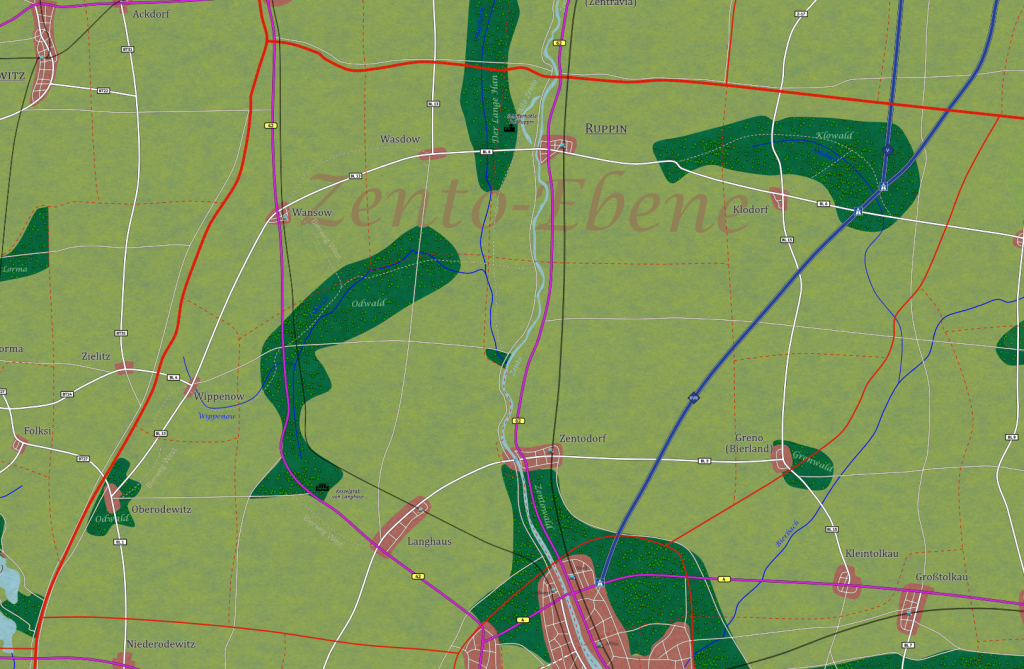

Im flachen Süden des Landkreises Ruppin, eingebettet zwischen dem fruchtbaren Boden der Zentoebene und den sanft ansteigenden Waldrändern des Odwalds und des Langen Han, liegt das Dorf Wasdow. Mit 297 Einwohnern gehört es zu den kleineren Gemeinden des Landkreises, doch seine Ausstrahlung und Eigenart machen es zu einem Ort, der im Gedächtnis bleibt. Besucher, die aus Richtung Wansow den letzten Abschnitt des „Bierwegs West“ gehen, treffen hier auf ein Dorf, das sich über die Jahrhunderte eine klare Identität aufgebaut hat – ländlich, widerspenstig, handwerklich und stolz auf seinen bitteren Sud.

Das Ortsbild ist locker gegliedert: Bauernhöfe mit niedrigen Ställen und hohen Kräutertrockengerüsten säumen die Hauptstraße, dazwischen alte Ziehbrunnen, gepflasterte Innenhöfe und flache Schuppen mit getrockneten Kräuterbündeln unter den Dachvorsprüngen. Auf vielen Grundstücken hängen Netze mit Minz- und Salbeiblättern zum Trocknen, die in der Mittagssonne ihren Duft weit über die Zäune hinaus verströmen. Wasdow ist, so sagen es die Einheimischen, „immer einen Hauch bitterer“ – gemeint ist damit nicht nur das Bier, sondern auch der Humor der Bewohner.

Die größte Attraktion des Dorfes ist die Kesselkräuter-Brauerei, die in einem umgebauten Schafstall aus dem 19. Jahrhundert untergebracht ist. Hier werden ausschließlich Kräuterbiere gebraut, deren Grundlage die lokal angebauten Minze-, Beifuß- und Salbeisorten bilden. Das Hauptprodukt der Brauerei ist das „Wasdower Düsterguss“ – ein dunkles, fast schwarzes Bier mit einer herben Note und einem kühl-pfeffrigen Nachklang, der an Räucherkraut und nasse Erde erinnert. Die Brauer verwenden ausschließlich offene Gärbottiche aus Steinzeug und lassen die Kräuter vor dem Brauvorgang mehrere Tage in der Dorfquelle am südlichen Ortsrand einweichen. Die genaue Zusammensetzung der Kräutermischung ist ein gut gehütetes Geheimnis, das von Braumeisterin Ulke Brenz in einem verschlossenen Kästchen unter dem Sudkessel aufbewahrt wird. Ihr Großvater, so erzählt man sich, habe die heutige Rezeptur „auf einem abgebrannten Acker mit bloßen Händen ausgegraben“. Der Brauraum selbst wirkt eher wie eine Alchemistenküche denn wie ein Teil einer modernen Brauerei. Über den kupfernen Kesseln hängen Bündel mit getrocknetem Beifuß, daneben stehen Trichter aus Horn, Mörser aus Granit und zylindrische Holzgefäße mit altmodischer Beschriftung. Im kleinen Probierzimmer gibt es Tonkrüge und zinnerne Trinkschalen – Besucher können sich jeweils drei Sorten ausschenken lassen, darunter auch saisonale Varianten wie das „Kühle Lungenblatt“ (ein leichtes Sommerbier mit wilder Minze) oder das „Erlentrauch“ (ein winterliches Starkbier mit geräuchertem Salbei).

Ein markantes Wahrzeichen des Dorfes ist die Kirche St. Erlentraud, ein seltener Rundbau aus rötlichem Backstein mit einem niedrig gesetzten Glockenturm. Die Kirche wurde um 1820 auf den Fundamenten einer älteren Holzkapelle errichtet, nachdem ein Brand die ursprüngliche Dorfkirche zerstört hatte. Das Innere ist schlicht, aber nicht ohne Eigenart: Über dem Altar prangt ein ungewöhnliches Braubildnis der Heiligen Erlentraud, einer lokal verehrten Figur, die mit erhobenen Ärmeln einen mächtigen Sudkessel umrührt. Sie trägt keine Heiligenscheine, sondern ein grobes Leinenkleid, und aus dem Kessel steigt symbolisch Hopfen auf. Die Kirche wird gelegentlich für Lesungen genutzt – etwa für die Vorträge aus dem „Wasdower Kräuterkodex“, einer Sammlung örtlicher Überlieferungen zu Heilpflanzen und Brauriten.

Ein lebendiger kultureller Streitpunkt in Wasdow ist das Theaterstück „Der nasse Wechsel“, das jährlich im Juni beim Karrenabend in Oberodewitz aufgeführt wird. Das Stück erzählt von einem angeblichen Betrug, bei dem ein Wasdower Braumeister und Fuhrunternehmer im 19. Jahrhundert einen Frachtvertrag gefälscht haben soll, um eine besonders feuchte Ladung Kräutersud statt wertvollem Lagerbier zu verschiffen. Die Bewohner von Wasdow halten diese Version für grob verzerrt und diffamierend. Im Gegenzug wurde unter der Regie von Jelle Breist, einem lokalen Dokumentarfilmer, eine eigene Version der Geschichte verfilmt: In „Kraut statt Gier“ wird der Wasdower Braumeister als Aufklärer dargestellt, der den schimmelnden Fasshandel von Oberodewitz öffentlich macht. Die Filmabende im Dorfgemeinschaftshaus sind regelmäßig ausverkauft, und nicht wenige tragen T-Shirts mit dem Aufdruck: „Der Wechsel war trocken!“.

Wasdow ist zudem Endpunkt des „Bierwegs West“, einem beliebten Wanderpfad, der von Langhaus über Oberodewitz, Wippenow und Wansow bis hierher führt. Der Weg ist an vielen Stellen mit kleinen Infotafeln ausgestattet, die auf alte Braustätten, Mälzereiruinen oder traditionelle Schenken hinweisen. Am Ortseingang von Wasdow steht eine hölzerne Schankbude, an der Wanderer ihre Humpenkarte abstempeln können. Viele setzen sich dort auf einfache Holzbänke und trinken ihr wohlverdientes „Düsterguss“, während im Hintergrund das Zwitschern der Feldvögel und das Rascheln der Kräuternetze zu hören ist.

Die soziale Mitte des Dorfes bildet die Wasdower Feldscheune, ein Veranstaltungsort mit offener Feuerstelle, Steinofen und langer Tafel unter einem alten Schleppdach. Hier finden im Sommer Kräutermärkte, Braukurse und kleine Konzerte statt. Besonders beliebt ist der „Bittersamstag“, ein jährlich stattfindendes Fest, bei dem die Dorfbewohner ihre eigenen Kräuterkreationen präsentieren – teils in flüssiger, teils in gebackener Form. Das Gewinnerprodukt erhält den „Beifußlöffel“, eine geschnitzte Trophäe, die für ein Jahr im Schaukasten der Kesselkräuter-Brauerei ausgestellt wird.

Wer Wasdow verlässt – sei es zu Fuß über den Bierweg oder mit dem Rad Richtung Ruppin –, nimmt in der Regel mehr mit als nur ein Humpenstempel. Der Ort hinterlässt Spuren: auf dem Gaumen, im Gedächtnis und manchmal im Gepäck, wenn einer der heiß begehrten „Kräuterziegel“ mitgenommen wird – ein halbfester Brotlaib mit eingebackenem Minzsud, nur in Wasdow erhältlich. Hier, wo Felder, Wälder und Bitterstoffe zusammenkommen, lebt ein Dorf seine Geschichte, seine Aromen und seine Gegenwart mit ruhiger Konsequenz. Es muss sich nicht beweisen – es braut, was es ist.

Ch.: BL6 (O: Ruppin); BL13 (W: Wansow, N: Kontros); Feldwege nach Wippenow, Langhaus, Zentodorf)