(Pop.: 13.681)

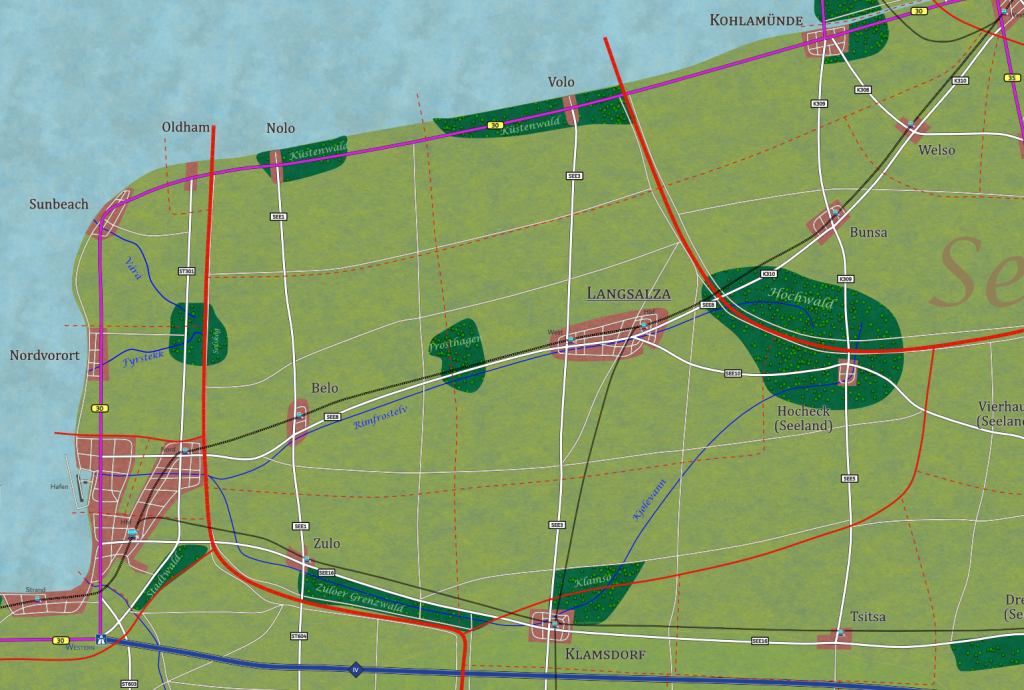

Der Landkreis Langsalza des Seelandes liegt in der westlichen Seelandebene zwischen den beiden Gegenpolen der Geschichte: im Osten Kohla, einst Hauptstadt des alten Seelandes und heute Hauptstadt Kohlonias, im Westen Western, die von Wikingern gegründete Metropole des Sturmlandes. Mit einer Ost-West-Ausdehnung von 28 Kilometern und 20 Kilometern in Nord-Süd-Richtung spannt sich ein flaches, von Ackerfluren, Rapsstreifen, Roggenfeldern und langen Entwässerungsgräben gegliedertes Rechteck auf. Die beiden von West nach Ost verlaufenden Bäche Kjølevann und Rimfrostelv setzen ruhige Linien in die Fläche, begleitet von Kopfweiden, Brücken aus Feldstein und alten Furtwegen; ihre heutigen Namen stammen aus der Wikingerzeit, die eigentlichen, älteren Bezeichnungen sind hier aus dem Gedächtnis verschwunden. Im Norden öffnet sich das Land zur Sturmsee, die in diesem Abschnitt Bucht von Kohla heißt – der einzige Zugang des Seelandes zum Meer. Niedrige Deiche, Spülfelder und Salzgärten ziehen sich dort wie Schachbretter an der Wasserkante entlang. Im Süden greifen Feldraine an den Zuloer Grenzwald Klamso, der wie eine dunkle Kante steht, und im Osten drängt der Hochwald bis an die ersten Höfe heran. Eine schnurgerade Trasse teilt das Land: die Northern-Desert-Railway zwischen Western und Kohla, auf der Containerzüge, Salztransporte und Pendlerzüge die Ebene schneiden. Der Wind kommt hier meist kühl aus West, und an klaren Tagen lässt sich von den Deichen aus die Silhouette der Sturminsel ausmachen, flach und weit, jenseits der Bucht.

Langsalza, die Kreisstadt, liegt im breiten Tal des Rimfrostelv an einem leichten Geländerücken, der seit je Hochwasser sichere Gebäude erlaubt. Rund 11.756 Menschen leben hier, und viel von dem, was im Landkreis gilt, wird auf dem Marktplatz mit seinen zwei alten Platanen verhandelt. Das Rathaus am Markt 1 zeigt eine Mischung aus Backstein und hellem Putz; gegenüber am Markt 2 sitzt die Kreisverwaltung in einem umgenutzten Salzspeicher, dessen Dachstuhl noch nach Sole riecht, wenn es im Sommer heiß wird. Der Hauptbahnhof (Bahnhofstraße 12) ist ein niedriger Ziegelbau mit einem anflankenden Stellwerk aus genieteten Stahlträgern; Züge nach Western verlassen Langsalza stündlich, in Richtung Kohla sind die Abfahrten oft mit Kisten voller geräucherter Heringe, Säcken mit Saatgut und Bündeln von Maschinenteilen verbunden. An der Rimfrostelv-Brücke, einem dreibogigen Feldsteinbau von 1507, lagern Händler an Markttagen Holzscheite, Fischernetze und Fässer mit eingelegten Gurken aus Zulo. Ein paar Schritte flussab liegt der kleine Rimfrostkai; hier schaukeln zwei flache Lastkähne, die von Anton Keßler und seiner Tochter Maike betrieben werden. Im Frühjahr ziehen sie mit Treidelpferden Saatgut und Dünger zu den Höfen flussauf, im Herbst Korn und Mehl zurück in die Stadt.

Die Stadt hat sich in Viertel mit klaren Funktionen gegliedert. In der Salzstapelgasse stehen drei quererschlossene Speicher aus dem 17. Jahrhundert; einer davon ist heute das Archiv des Landkreises, in dem die Verträge der Salzmeister und die Hafenregister aus Nolo liegen. In der Maschinenstraße 4 rattert die Werkhalle von Holm & Wendt, einem Betrieb, der Ankerwinden und Krangeschirr für die Küstenorte fertigt; die Belegschaft nimmt mittags gern in der Kantine der Konservenfabrik „Teich & Meer“ (Rimfrostufer 11) die deftige Fischsuppe. An der Kirchstraße 1 erhebt sich die St.-Nikolaus-Kirche, eine der markanten Kirchen des Kreises: ein spätgotischer Backsteinbau mit Staffelgiebeln, einem frei stehenden Holzglockenturm und einem Taufbecken aus behauenen Granitquadern. Unter der Decke hängt ein Votivschiff, das laut der Signatur 1649 von „Kaptain O. Torssen“ gestiftet wurde, nachdem dieser das eigene Langboot nach einem Sturm in der Bucht von Kohla über den Riffsand gerettet hatte. Gegenüber der Kirche backt die Bäckerei Rimkorn (Familie Braks, Kirchstraße 2) ein salzkrustiges Brot, dessen Rezeptur auf eine alte Proviantmischung für Fischer zurückgeht. Das „Hotel Drei Netze“ (Markt 8) bietet schlichte Zimmer mit Blick über die Dächer; im Erdgeschoss schenkt Ines Pechler im Gasthaus „Zum Salzträger“ (Markt 6) einen hellen Hausbräu-Sud aus Zuloer Gerste aus und serviert geröstete Rettichscheiben mit Hering, „Netzfutter“ genannt.

Von Langsalza aus führt neben der SEE8 auch ein Radweg entlang des Rimfrostelv nach Westen: nach Belo, einem Dorf mit 478 Bewohnern, das sich um eine flache Flussschlinge legt. Die Holzbrücke am Untertor besitzt kunstvoll geschnitzte Geländer, deren Drachenköpfe auf die Überlieferung hinweisen, dass hier während der Wikingerzeit ein Flusssteg als „Skjaldborg“ – Schildwall – gedient habe. In der Dorfmitte steht das Sägewerk Belo (Mühlgasse 5), angetrieben von einer Querscheibe im Nebenlauf, die Bretter für Bootsrümpfe zuschneidet. Im ehemaligen Färberhaus (Färberwiese 2) produziert die Käserei Beloer Böcke einen festen Ziegenkäse, dessen Rinde mit Salzlauge aus Nolo abgerieben wird. Am ersten Samstag im Monat richtet die Dorfgemeinschaft das „Brückenwiegen“ aus: ein Ritual, bei dem Säcke mit Erntegut auf die Holzbrücke gelegt werden; knarrt sie besonders stark, gilt die Ernte als reich, knarrt sie kaum, wird nachgesät.

Im Norden, wo der Wind die Luft mit Salz sättigt, liegen die beiden Küstendörfer. Nolo, mit 246 Bewohnern, duckt sich hinter den Deichen. Im Ort fällt die Marienkirche am Deich (Deichgasse 7) auf, die zweite der markanten Kirchen: ein 1664 errichteter Saalbau mit Fachwerk-Obergeschoss auf einem Fundament aus Schlickziegeln. Ein alter Deichgrafenstab liegt in der Vorhalle, schwer und mit Kerben, die die Jahre großer Sturmfluten markieren. Nördlich des Dorfes erstrecken sich die Salzgärten von Nolo, eine Abfolge von Pfannen, Sammelbecken und Engraben; ein hölzerner Windheber dreht sich dort bei Westwind und schiebt die Sole in die Verdunstungsbecken. Auf dem „Salinenpfad“ können Besucher das Auskristallisieren miterleben; die Pfannhütte Nr. 3 zeigt das Sieden mit offenen Pfannen, und Salzmeisterin Kareen Issen lässt Kinder ein Körbchen Vollkristall schwenken, bis die Körner trocken zwischen den Fingern rascheln. An der Uferkante steht ein Wachthäuschen aus Backstein, niedriger als ein Mann, das in den Teichkriegen des 17. Jahrhunderts zum Aufstellen der Signalflaggen diente; die alte Flaggenleine liegt noch aufgerollt in einer Kiste. Als historischer Ort erinnert Nolo mit der Ruine „Kohlas Wacht“ auf dem Deichsporn nordöstlich des Dorfes an ein Steinsignal aus dem späten 16. Jahrhundert, von dem aus Küstenläufer in Richtung Kohla Schiffe zählten und in Kriegszeiten Feuerzeichen gaben; heute ist der rissige Sockel begehbar, und eine kleine Tafel vermerkt die Entfernung über die Bucht.

Volo, etwas östlich an der Küste und mit 199 Bewohnern noch kleiner, lebt vom Fischfang und vom Reparieren dessen, womit man aufs Wasser geht. Hinter dem Speicher am Dorfende ragt das Sturmseefeuer Volo, ein achteckiger Leuchtturm von 1896 aus genieteten Eisenblechen – eine der zusätzlichen Sehenswürdigkeiten – dessen schwaches Dauerlicht früher die Salzschiffe heimführte. In der Dorfstraße 3 steht die St.-Ansgar-Kirche, die dritte markante Kirche des Kreises, mit Mauerwerk aus Feldsteinen und einem separaten Glockenstuhl aus Holz; in den Stufen der Südtür sind zwei bearbeitete Runensteine eingelassen, die man beim Anlegen des Kirchhofs gefunden hat. Zweimal in der Woche wird in der Rauchhütte „Voloer Lunge“ (Am Hafen 2, Betreiber Hilmar Ove) frischer Hering zu einer dunklen Spezialität geräuchert, die auf der L12 nach Langsalza rollt und in die Restaurants der Ebene gelangt. Wenn die Heringe im Frühjahr in die Bucht ziehen, hängt man im Dorf kleine Glocken an die Bootsmasten; das Läuten im Wind soll den Fischen den Weg wiesen, heißt es, und ganz nebenbei die Möwen verscheuchen. Als weitere Sehenswürdigkeit bietet die „Deichwerkstatt“ (Werkhof 1) Führungen an einer historischen Seilwinde, mit der im 19. Jahrhundert die Pfahlköpfe in den nassen Grund gerammt wurden.

Zulo im Süden, 524 Bewohner, ist ein Agrardorf mit klaren Linien und weitem Himmel; die Felder reichen bis vor den Zuloer Grenzwald, wo die Bäume wie eine Mauer stehen und im Sommer Harzduft bis in die Straße Am Kamm weht. Die Dorfstraße ist breit genug, dass hier jeden zweiten Mittwoch die Händler aus Langsalza und Belo ihre Wagen aufstellen: Kescher, Sensen, Leinöl, gesalzenes Fleisch und Säcke mit Braugerste wechseln die Hände. Am Ortsrand braut die „Zuloer Brauerei“ (Brauerweg 3) ein dunkles, leicht salziges Bier; der Braumeister nutzt dazu Brunnenwasser, das durch die salzhaltigen Schichten der Ebene gefiltert wird. Südlich im Wald ruht die „Schanze von Klamso“, ein ovaler Erdwall von rund 120 Metern Länge – einer der historischen Orte –, der in die Wikingerzeit datiert und dessen Vorwallgraben an trockenen Tagen als helle Linie im Laub sichtbar wird. Alte Grenzsteine stehen hier, mit eingeschlagenen Äxten und einem „S“, das man als Zeichen des Seelandes deutet. Die Zuloer Dorfkirche, ein schlichter Bau aus Backstein mit einem Turmhelm aus Lärchenholz, trägt den Namen „Kirche zur Heimsuchung“ und hat eine Kanzel, deren Seitenfüllungen Motive vom Säen, Ernten und Dreschen zeigen. Noch ein Stück weiter südlich führt ein gewundener Pfad zum Aussichtspunkt „Grenzblick“, von dem aus man bei klarer Sicht die ersten Dörfer des Sturmlandes erkennt; am Geländer hängt eine Messlatte, mit der Schulklassen die Windgeschwindigkeit schätzen, indem sie ein kleines Segeltuch flattern lassen.

Hocheck, 478 Bewohner, sitzt wie eine hölzerne Insel auf dem ersten Rücken des Hochwaldes. Ein altes Sägewerk ist hier längst zur Werkstatt für Holzskulpturen geworden; die Familie Breimann schnitzt Tiere aus Sturmland-Sagen, mit glatten Rücken und rauen Mähnen, und stellt sie entlang des Waldrandes auf, wo Wanderer sie wie Schatten erscheinen sehen. Die Forststation (Am Hochweg 6) unterhält den Hochwaldturm – eine weitere Sehenswürdigkeit –, einen 24 Meter hohen Stahlgitterbau von 1932, der als Brandwacht diente und heute bestiegen werden kann. Von oben erkennt man die Geometrie der Felder in der Ebene wie ein geordnetes Muster aus hell und dunkel; in Richtung Norden blitzt die Bucht. An der Dorfkante steht die Kapelle „Zum Hocheck“, klein, mit Schieferdach; in ihrer Nische steckt eine kleine Bootsschnitzerei, die nach alter Tradition einmal im Jahr ins Taufbecken gelegt wird, „damit Kinder Mut zum Wasser haben“, wie der Förster sagt. Neben der Waldschule, die Kinder aus allen Orten für Projektwochen herführt, stehen Reihen von Bienenstöcken, die ein Imkerverein betreut; der Honig trägt eine bittere Note von Waldblüten und Harz und wird in kleinen Gläsern mit Holzdeckel verkauft.

Zurück in Langsalza öffnet sich im Viertel östlich des Marktes das „Museum für Grenzland und Sturmsee“ (Museumsstraße 5), ein Ort für jene, die die Linien der Geschichte verstehen wollen. Ein Raum widmet sich den Teichkriegen des 17. Jahrhunderts; auf einem länglichen Tisch liegt eine Reliefkarte, in die Besucher kleine Holzfiguren setzen können, um die Belagerungen nachzuspielen. In einer Vitrine steht der sogenannte „Runenstein von Kjølevann“, ein kniehoher, glatter Block mit eingeritztem Schiff, entdeckt 1884 beim Ausheben eines Grabens – noch ein historischer Ort, denn an eben dieser Stelle wurde nahe der heutigen Brücke eine kleine Schutzkonstruktion aus Holzpfählen freigelegt, die als Landungsplatz gedeutet wird. Ein weiterer Raum zeigt eine Chronik der Eisenbahn: Schienenstücke aus den Anfangsjahren der Northern-Desert-Railway, ein Telegrafengerät, Fahrkartenstempel und eine Uniform mit breiter Mütze. Draußen, an der Rampe, ist eine Handhebeldraisine aufgestellt, die sonntags von der Jugendfeuerwehr betreut wird; gegen eine kleine Spende kann man bis zum Kilometerstein 6 und zurück pumpen. Nicht weit davon verläuft der „Salzfahrer-Weg“, ein markierter Pfad, der von Langsalza aus die historische Strecke der Salztransporte in Richtung Küste nachzeichnet; Wegweiser aus Holz zeigen in die Richtung Nolo, Volo und Kohla, und an Raststellen können Besucher Lettern von alten Sackstempeln ins Heft drücken.

Drei Kirchen setzen im Landkreis deutliche Zeichen und lohnen einen Blick in den Innenraum. Die St.-Nikolaus-Kirche in Langsalza trägt auf dem First eine Windfahne in Schiffsform, innen hängt das erwähnte Votivschiff mit einer Liste von Namen, die die Stadt in schweren Zeiten zusammenhalten sollten; die Marienkirche am Deich in Nolo zeigt an den Chorwänden Salzblüten-Motive und hat in der Sakristei eine Messlatte, anhand der sich der Salzgehalt der Sole über die Jahre ablesen lässt; die St.-Ansgar-Kirche in Volo bewahrt drei schlichte Backsteinplatten, die nach alter Deutung Deckel von Urnen waren, tatsächlich aber wohl frühere Dachziegel der Pfarrscheune sind, in die Runen eingeritzt wurden, als Zeichen für Schutz und Gelingen. Diese drei Gebäude erzählen von Arbeit, Wasser und Glaube, ohne Pathos, mit Spuren von Händen an Türen und Bänken.

Wer nach weiteren Sehenswürdigkeiten sucht, findet am Küstenweg das Sturmseefeuer Volo mit seiner unverkennbaren Blechhaut, die im Wind knackt; in Nolo den Salinenpfad, dessen Pfannhütte bei gutem Wetter dampft und dessen Windheber im Takt des Westwinds schlägt; und im Osten den Hochwaldturm als luftigen Aussichtspunkt über Wald und Felder. Als historische Orte setzen die Schanze von Klamso im Süden einen wuchtigen Akzent aus Erde, „Kohlas Wacht“ am Norddeich in Nolo eine Erinnerung an Wachsamkeit und Küstenhandwerk, und der Fundplatz des Runensteins von Kjølevann nahe der Rimfrostbrücke einen feinen Hinweis auf frühe Wege.

Der Alltag im Landkreis ist von Kalendern geprägt, die an das Wasser gebunden sind. Wenn im März die Deiche geprüft werden, hängen in Nolo und Volo noch immer bunte Lappen an Staken; je nachdem, wie weit der Wind sie treibt, notieren die Deichläufer, ob einer der Durchlässe zu prüfen ist. Im Mai rollt die Saatgutmesse von Langsalza an: Händler aus Belo und Zulo breiten Säcke auf Planen aus, zeigen Körner, knacken sie zwischen den Zähnen und sprechen über Wetter und Boden. Im Juli wehen die Tücher der Wäscherinnen über dem Rimfrostelv; eine kleine Zunft hält hier seit Jahrzehnten den Brauch der Flusswäsche in Ehren, mit Seilen, über die Laken laufen, und Holzzangen, die Wäsche zum Trocknen halten. Im September folgen die Salz- und Heringstage an der Küste, an denen der Geruch von Feuerholz, Salz und Fisch bis in die hintersten Höfe zieht; auf dem Platz vor der St.-Ansgar-Kirche werden dann Netze geflickt, Kinder balancieren über Kalfaterseile, und abends spielt eine kleine Kapelle auf Tauen zwischen den Masten.

Kulinarisch lohnt es sich, in Langsalza die „Rimfrost-Pfanne“ zu probieren: Kartoffeln, Hering, Zwiebeln, mit einem Löffel Sole aus Nolo am Ende abgezogen, serviert im „Zum Salzträger“. In Belo serviert die Käserei „Beloer Böcke“ gekühlte Scheiben ihres Ziegenkäses mit Rübensirup. In Volo ist der „Voloer Lange“ – der besonders dichte, dunkle Rauchhering – eine feste Größe, die in Papier eingeschlagen und mit einer Zwiebel verkauft wird. Zulo schenkt sein Klamso-Dunkel im Biergarten „Grenzblick“ (Grenzweg 1) aus, dort stehen robuste Tische aus Lärchenholz unter einem einfachen Vordach; im Herbst serviert man dazu geröstete Gerstenkörner mit Honig aus Hocheck.

Wer das Land verstehen will, sollte sich Zeit für Wege nehmen, die nicht auf Karten verzeichnet sind. Zwischen Langsalza und Belo führt ein alter Wiesenpfad an den Resten einer Flachsröste vorbei, im Sommer nur als feuchtere, grünere Linie erkennbar. Am Rand des Kjølevann liegt ein Priel, in dem Kinder Seemalven sammeln, deren Blätter zu einem Tee getrocknet werden, der in Langsalza als Hausmittel gegen Husten gilt. Hinter Zulo im Zuloer Grenzwald knarrt bei Wind eine alte Föhre über einem Grenzstein; wer genau hinhört, meint ein tiefes Summen zu vernehmen, das man im Dorf augenzwinkernd den „Atem der Axt“ nennt. Und wenn im Winter das Eis in den Salzgärten dünn ist, klingelt es hauchzart über den Becken: ein Ton, der an die Legende der in den Teich geworfenen Glocke erinnert – eine fremde Geschichte aus Seestadt, und doch klingt sie hier in der Bucht von Kohla nach.

So bildet der Landkreis Langsalza mit seinen flachen Äckern, den beiden Bächen, dem Wald im Osten und der offenen Bucht im Norden ein überschaubares, vielgestaltiges Stück Seeland. Handwerk, Landwirtschaft und Küstenarbeit greifen ineinander; Altes wird nicht museal gehütet, sondern in den Gesten des Alltags weitergegeben. Wer kommt, folgt den Wasserlinien: vom Rimfrostelv zur Kjølevann-Weide, die Deichwege nach Nolo und Volo, die Kammwege nach Zulo, die Waldsteige hinauf nach Hocheck. Zwischen ihnen liegen die Orte, die zu besuchen sich lohnt: die drei Kirchen, die mit ihrer stillen Ansprache von Glaube und Arbeit erzählen; die historischen Plätze, die die großen Linien der Vergangenheit in den Boden zeichnen; und die Sehenswürdigkeiten, die zeigen, wie das Land schaut, arbeitet und sich zeigt, wenn man es unaufgeregt betrachtet. In Langsalza und seinen Dörfern sind diese Dinge klar zu sehen – man muss nur anhalten und schauen, wie das Salz in der Sonne funkelt, der Wind die Deichfahnen plustert und der Zug kurz hupt, bevor er die Ebene wieder durchschneidet.

Städte & Gemeinden

-

Belo (Kreis Langsalza – Seeland)

Belo, ein Dorf mit 478 Einwohnern im Kreis Langsalza, liegt malerisch in einer Flussschlinge des Rimfrostelv. Wahrzeichen ist die Holzbrücke am Untertor mit geschnitzten Drachenköpfen, die auf eine Wikingerlegende vom „Skjaldborg“ hinweisen. In der Dorfmitte treibt ein Nebenlauf des Flusses das Sägewerk an, wo Bretter für Bootsrümpfe entstehen. Die Käserei „Beloer Böcke“ produziert Ziegenkäse mit Salzrinde aus Nolo, serviert mit Rübensirup. Höhepunkt ist das… Weiter …

-

Hocheck (Kreis Langsalza – Seeland)

Hocheck, ein Dorf mit 478 Einwohnern, liegt am Oberlauf des Kjølevann im Hochwald nahe der Grenze zu Kohlonia. Es ist geprägt von Waldwirtschaft, Traditionen und besonderer Kultur. Im alten Sägewerk schnitzt die Familie Breimann Tierfiguren aus Sturmlandsagen, die am Waldrand wie Schatten wirken. Die Forststation betreut den Hochwaldturm, von dem aus Besucher bis zur Bucht von Kohla blicken. Die Kapelle „Zum Hocheck“ bewahrt ein… Weiter …

-

Kreis Langsalza (Seeland)

Der Landkreis Langsalza liegt im Westen des Seelandes zwischen Kohla und Western und bildet den einzigen Zugang des Landes zur Sturmsee. Die flache, landwirtschaftlich geprägte Ebene wird von den Bächen Kjølevann und Rimfrostelv durchzogen und von kleinen Wäldern wie Frosthagen und Klamso gesäumt. Mittelpunkt ist die Kreisstadt Langsalza mit 11.756 Einwohnern, wichtiger Bahnstation und Zentrum des Handels. Kleinere Dörfer – Belo, Nolo, Volo, Zulo… Weiter …

-

Langsalza (Kreisstadt – Seeland)

Langsalza, Kreisstadt des westlichen Seelandes, liegt am Rimfrostelv und zählt rund 11.756 Einwohner. Sie ist Markt-, Verwaltungs- und Verkehrszentrum zwischen Western und Kohla. Historische Bauten wie die Rimfrostelv-Brücke von 1507, die Speicher in der Salzstapelgasse und die St.-Nikolaus-Kirche mit Votivschiff prägen das Bild. Wirtschaftlich sind Handwerk, Konservenproduktion und Maschinenbau bedeutend. Kulturell setzt das Museum für Grenzland und Sturmsee Akzente, während Veranstaltungen wie die Saatgutmesse… Weiter …

-

Museum für Grenzland und Sturmsee (Langsalza)

Das Museum für Grenzland und Sturmsee in Langsalza ist im ehemaligen Salzspeicher untergebracht und widmet sich der Geschichte des Seelandes. Gezeigt werden die Teichkriege des 17. Jahrhunderts mit Reliefkarten, die Wikingerzeit mit dem Runenstein von Kjølevann und die Eisenbahnchronik der Northern-Desert-Railway. Besucher können eine Handhebeldraisine ausprobieren oder Salztransporte nachvollziehen. Wechselausstellungen beleuchten Alltagskultur, etwa die Flusswäsche oder den Fischhandel. Ein Café mit salzkrustigem Brot und… Weiter …

-

Nolo (Kreis Langsalza – Seeland)

Nolo, ein Dorf mit 246 Einwohnern im Kreis Langsalza, liegt hinter Deichen an der Bucht von Kohla. Es ist seit Jahrhunderten vom Salz geprägt: Nördlich erstrecken sich Salzgärten mit Windheber und Pfannhütten, in denen Besucher das Sieden erleben können. Die Marienkirche von 1664 bewahrt mit einem Deichgrafenstab die Erinnerung an Sturmfluten, und die Ruine „Kohlas Wacht“ erinnert an Signalfeuer früherer Zeiten. Gastwirtschaften und kleine… Weiter …

-

St.-Nikolaus-Kirche in Langsalza

Die St.-Nikolaus-Kirche in Langsalza ist ein spätgotischer Backsteinbau mit separatem Holzglockenturm und gilt als geistliches Zentrum der Stadt. Ihr schlichtes Granittaufbecken, die Schiffswindfahne und das Votivschiff von 1649 verweisen auf die enge Verbindung von Glaube, Seefahrt und Alltag. Die Gemeinde lebt Traditionen fort: Ein Chor singt alte Melodien, Fischer lassen Netze segnen, Handwerker präsentieren ihre Symbole. Feste wie der Nikolausmarkt oder das Laternenleuchten im… Weiter …

-

Volo (Kreis Langsalza – Seeland)

Volo, ein Küstendorf mit 199 Einwohnern im Kreis Langsalza, lebt vom Fischfang und vom Erhalt seiner Boote. Wahrzeichen ist das Sturmseefeuer, ein Leuchtturm von 1896, dessen Eisenhaut im Wind knackt. Die St.-Ansgar-Kirche mit Feldsteinmauern und Runensteinen zeugt von tiefer Geschichte. In der Rauchhütte „Voloer Lunge“ entsteht der berühmte „Voloer Lange“, ein dichter Rauchhering, der bis nach Langsalza geliefert wird. Besucher erleben Führungen in der… Weiter …

-

Zulo (Kreis Langsalza – Seeland)

Zulo, ein Dorf mit 524 Einwohnern im Kreis Langsalza, liegt im Tal des Kjølevann und grenzt im Süden an den Zuloer Grenzwald. Jeden zweiten Mittwoch füllt ein Markt die breite Dorfstraße, auf dem Händler Waren aus Langsalza und Belo anbieten. Am Ortsrand braut die Zuloer Brauerei ein dunkles, leicht salziges Bier, während im Wald die Schanze von Klamso als Relikt der Wikingerzeit zu sehen… Weiter …