(Pop.: 246 – 7m NN)

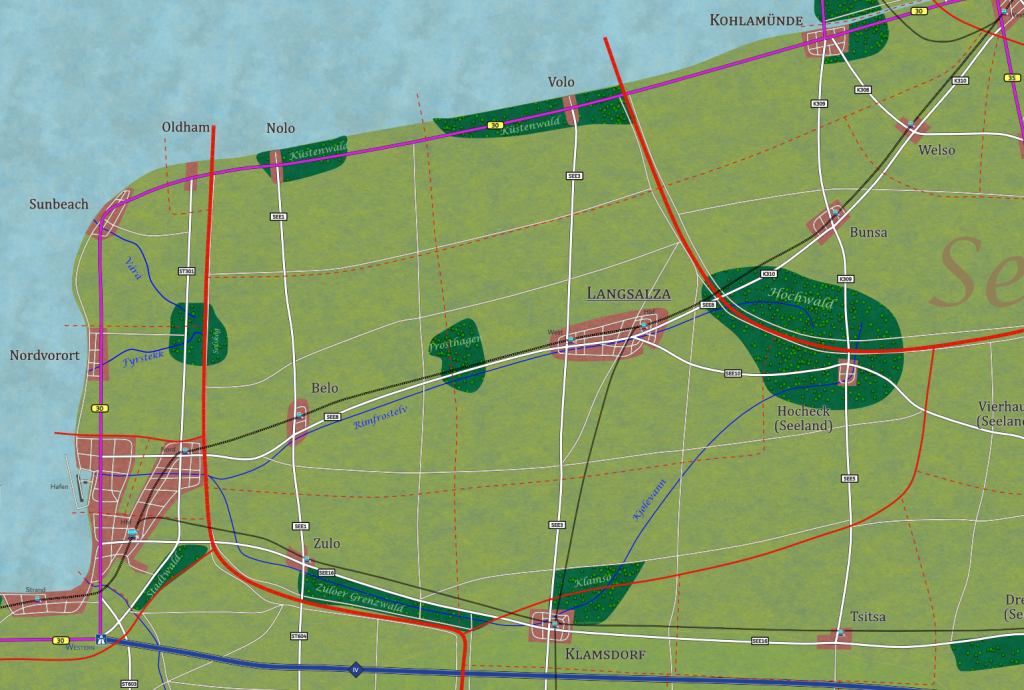

Nolo, ein kleines Dorf mit 246 Bewohnern, liegt kaum sieben Meter über dem Meeresspiegel an der Bucht von Kohla im Kreis Langsalza. Es duckt sich hinter schützenden Deichen inmitten einer Landschaft aus Küstenwald, Salzgärten und flachen Wiesen. Wer sich von Belo über die SEE1 nähert, spürt schon lange vor dem Ortseingangsschild den salzigen Geruch in der Luft, das Knarren der Deichtore im Wind und das Rufen der Möwen, die ihre Kreise über den Pfannen ziehen.

Die Geschichte von Nolo ist eng mit dem Salz verbunden. Schon im Mittelalter, lange bevor der Ort in Urkunden auftauchte, nutzten Fischer und Bauern die seichten Tümpel am Rand der Bucht, um Sole zu schöpfen. Im 17. Jahrhundert wurde daraus ein geordnetes Gewerbe: Pfannen, Sammelbecken und Engraben legten die Grundlage für eine jahrhundertelange Salzproduktion. Das Dorf blieb klein, aber seine Produkte gelangten weit ins Land hinein. Noch heute ist Salz das sichtbare Band, das Nolo mit der Region verbindet.

Das Herzstück des Dorfes ist die Marienkirche am Deich, ein 1664 errichteter Saalbau. Ihr Fundament besteht aus Schlickziegeln, die damals aus dem feuchten Boden der Küste gebrannt wurden, und darüber erhebt sich ein Obergeschoss aus Fachwerk. Wer eintritt, findet in der Vorhalle einen schweren Deichgrafenstab, ein hölzernes Werkzeug mit Kerben, die die Jahre großer Sturmfluten verzeichnen. Er ist zugleich Mahnung und Chronik. Jedes Kind in Nolo kennt die tiefsten Kerben – 1712, 1825, 1936 – und weiß, dass das Dorf nur dank der ständigen Arbeit an den Deichen noch besteht.

Nordwärts breiten sich die Salzgärten von Nolo aus, eine Abfolge rechteckiger Becken, die im Sonnenlicht silbrig glänzen. Zwischen den Pfannen dreht sich ein hölzerner Windheber, der bei Westwind die Sole aus den Sammelgräben in die Verdunstungsbecken schiebt. Auf dem „Salinenpfad“ können Besucher Schritt für Schritt den Prozess verfolgen. Besonders beliebt ist Pfannhütte Nr. 3, in der das offene Sieden gezeigt wird. Salzmeisterin Kareen Issen, die das Handwerk von ihrem Vater übernommen hat, führt Gruppen durch die Anlage. Kinder dürfen ein Körbchen frisch geschöpfter Kristalle schwenken, bis sie trocken und fest zwischen den Fingern liegen.

Am Rand des Salinenareals steht ein Wachthäuschen aus Backstein, kaum mannshoch. Es wurde in den Teichkriegen des 17. Jahrhunderts errichtet, um Signalflaggen zu hissen. Die alte Flaggenleine liegt noch zusammengerollt in einer Holzkiste, und manchmal holen die Dorfkinder sie hervor, um spielerisch eigene Signale zu erfinden.

Ein weiterer Ort von Bedeutung ist die Ruine „Kohlas Wacht“ auf dem nordöstlichen Deichsporn. Ursprünglich handelte es sich um einen Steinsignalposten aus dem späten 16. Jahrhundert, von dem aus Küstenläufer Schiffe in Richtung Kohla zählten. In Zeiten von Unruhen oder Angriffen entzündete man hier Feuerzeichen, die über die Bucht hinweg sichtbar waren. Heute ist nur noch der rissige Sockel erhalten, aber eine kleine Tafel vermerkt die Entfernung nach Kohla. Besucher steigen gern auf die flachen Steine, um die Bucht zu überblicken, und bei klarer Sicht sieht man die Umrisse der Stadt am gegenüberliegenden Ufer.

Das Dorf selbst ist klein, aber es besitzt Strukturen, die das Alltagsleben tragen. Am Deichhof betreibt Familie Sörensen die „Küstenkrug“-Gastwirtschaft, wo einfache Mahlzeiten wie Salzfisch mit Steckrüben serviert werden. Gegenüber führt die Familie Brenk einen kleinen Laden mit Grundbedarf: Milch, Netze, Tabak und Salzgebäck. Die Dorfstraße endet an einem kleinen Platz, auf dem die Fischerboote liegen, hochgezogen auf Holzbohlen, damit sie nicht bei Flut davongetragen werden.

Die Bewohner von Nolo sehen ihre Arbeit oft als Kreislauf. Morgens gehen viele zu den Pfannen oder in den Küstenwald, wo sie Holz für die Feuerstellen holen. Mittags kehren sie ins Dorf zurück, und wenn der Westwind auffrischt, geht es wieder hinaus, um den Windheber zu kontrollieren. Abends trifft man sich häufig am Kirchplatz oder in der Gastwirtschaft, wo Neuigkeiten aus Langsalza und Volo erzählt werden.

Im Jahreslauf spielt das Salzfest im August die größte Rolle. Dann bauen die Dorfbewohner Stände entlang des Deiches, an denen man Solekuchen, Salzgebäck und getrockneten Fisch kaufen kann. Kinder führen kleine Theaterstücke auf, die von der Entstehung der Salinen erzählen, und am Abend entzündet man auf dem Sockel von Kohlas Wacht ein Feuer – eine Reminiszenz an die alten Signalflammen.

Nolo ist zudem fest in die Erinnerungskultur des Landkreises eingebunden. Im Archiv von Langsalza werden alte Verträge der Salzmeister und Hafenregister von Nolo aufbewahrt. Im Museum für Grenzland und Sturmsee sind Modelle von Lastkähnen zu sehen, mit denen Salz aus Nolo nach Kohla gebracht wurde, daneben Stempel, mit denen die Säcke gekennzeichnet wurden. Wer in Langsalza die „Rimfrost-Pfanne“ im Gasthaus „Zum Salzträger“ probiert, bekommt ein Stück Nolo auf den Teller: Kartoffeln, Hering, Zwiebeln – und ein Löffel Sole aus Nolo als letzte Würze.

So klein das Dorf auch ist, es ist mehr als nur eine Siedlung am Deich. Es ist ein Symbol dafür, wie eng das Leben im Seeland mit Wasser, Salz und Meer verbunden ist. In den engen Gassen, zwischen Kirche und Pfannen, liegt ein Stück Geschichte, das noch immer gelebt wird.