(Pop.: 4.539 – 126m NN)

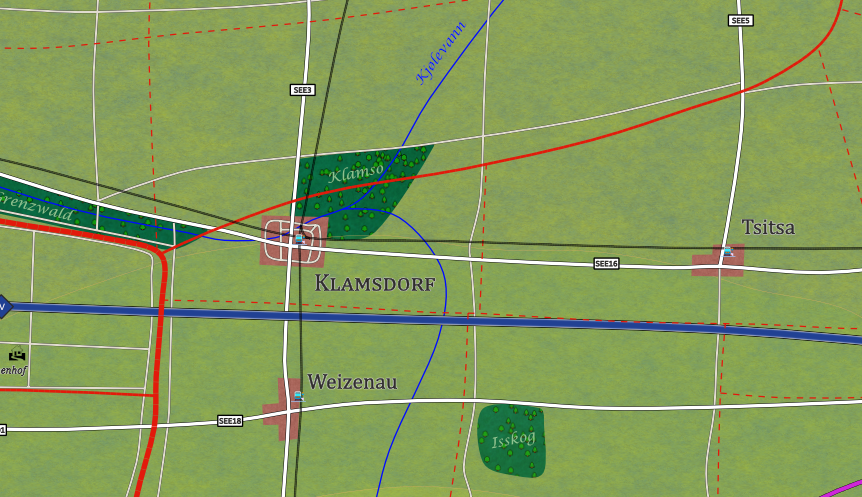

Klamsdorf liegt im Nordwesten des Landkreises Nassfeld, mitten in der fruchtbaren Seeland-Ebene, auf 126 Metern über dem Meeresspiegel. Mit 4.539 Einwohnern gehört die Stadt zu den wichtigsten Versorgungs- und Verarbeitungszentren der Region. Das Tal des Kjølevann, hier ein ruhiger kleiner Fluss mit schilfigen Ufern, markiert die Landschaft, und nordöstlich grenzt der Wald Klamso an, dessen dunkle Reihen von Buchen und Kiefern als Windschutz und Jagdrevier dienen. Klamsdorf ist damit sowohl agrarisch geprägt als auch ein Ort, an dem Verarbeitung, Handel und Schule zusammenkommen.

Das Stadtbild ist von einem klaren Raster aus Straßen bestimmt. Das Zentrum bildet ein Rechteck, dessen breite Seitenräume nicht für Zierpflanzungen, sondern für praktische Zwecke genutzt werden: Dort stehen Kisten mit Gemüse, gestapelte Paletten und lange Reihen von Folientunneln, die auf den Transport warten. Dieser pragmatische Charakter zeigt sich besonders deutlich am „Grünen Anger“, dem Platz an der Marktstraße. Schon in den frühen Morgenstunden bauen hier Händler ihre Stände auf, laden Kohlkisten von Anhängern ab, legen Schachteln mit Saatgut in braunen Tüten aus und tauschen Nachrichten aus. Der Platz ist zugleich Markt, Treffpunkt und Drehscheibe für Waren, die über die Straßen des Kreises weiter verteilt werden.

Ein besonders markantes Gebäude ist die Kirche St. Ägidius. Ihr Inneres ist nicht verputzt, sondern zeigt das rohe Mauerwerk, in das sich die Geschichte der Gemeinde einzuschreiben scheint. Die Pfeiler tragen Kragen mit eingeritzten Zeichen, die an Bootsrippen erinnern und vielleicht noch aus der frühen Seelandzeit stammen. Im Turmraum bewahrt die Gemeinde eine lange Holztruhe auf, in der früher die Handelsgilde von Klamsdorf ihre Stempel und Gewichte verwahrte. Diese Truhe gilt als sichtbares Zeichen dafür, dass Klamsdorf schon im Mittelalter ein wichtiger Umschlagplatz für landwirtschaftliche Güter war. Heute wird sie bei besonderen Anlässen geöffnet, etwa wenn die Stadt ihr jährliches „Fest der Waagen“ begeht, bei dem alte Maße und Gewichte gezeigt werden und Kinder selbst Körbe und Kisten wiegen dürfen.

Das wirtschaftliche Herz Klamsdorfs schlägt in der Bahnhofstraße, genauer gesagt in Hausnummer 5. Dort steht die Seelandküche Konservenwerke AG, der größte Lebensmittelbetrieb des Landkreises. Schon von weitem riecht man in der Saison Dill und Essig, wenn Gurken und Bohnen verarbeitet werden. Besonders bekannt sind die „Klamsdorfer Scheiben“, Gurken mit Pfefferkörnern, die in Gläser gefüllt werden, sowie Bohnen mit Bergbohnenkraut. Besucher, die an den regelmäßigen Führungen teilnehmen, sehen die Förderbänder, auf denen Gläser im Gleichmaß unter Dampfsprühern hergleiten, vorbei an Waschtrommeln, Messerwellen und Verschließköpfen, die alles in einer Linie verarbeiten. Viele der Rohwaren kommen von den umliegenden Dörfern, etwa vom Hof Krüger in Vierhaus, dessen Zwiebeln und Bohnen direkt in den Klamsdorfer Hallen landen.

Klamsdorf ist zugleich ein Bildungsstandort. Das Gymnasium der Stadt zieht Schüler nicht nur aus den umliegenden Dörfern, sondern selbst aus Kleinros und Polis an. Der Schulhof ist ein großer Platz mit Betonplatten, auf denen neben Fahrrädern auch kleine Traktoren geparkt werden, wenn Schüler von den Höfen kommen. Im Foyer hängen Schaukästen mit naturkundlichen Sammlungen, darunter alte Bohnen- und Getreidesorten aus den Feldern der Umgebung. Regelmäßig arbeiten Schüler in Projekten mit der Konservenfabrik zusammen, indem sie Etiketten gestalten oder kleine Versuchsreihen mit neuen Gewürzen anlegen.

Die Nähe zu den Feldern bestimmt das Leben in Klamsdorf. Im Frühjahr sieht man lange Reihen von Lastwagen am Straßenrand, die Kartoffeln und Kohl einsammeln. Im Sommer rollen Anhänger mit Gurken und Bohnen zum Werk. Im Herbst liegen die Straßen voller Schalen und Blätter, die von den Ladungen herabgefallen sind. Der Jahreslauf der Stadt folgt dem Rhythmus der Ernten, und die Märkte spiegeln dies wider.

Im Klamso-Wald, nur wenige Schritte von der Stadtgrenze entfernt, finden die Bewohner einen Ausgleich. Hier gibt es einfache Wanderwege, von Holzstegen über Gräben bis zu Lichtungen, wo man alte Kohlenmeiler erkennen kann. Die Kinder von Klamsdorf erzählen sich Geschichten von Waldarbeitern, die in den 1920er Jahren in Erdhütten wohnten und nachts heimlich Holz für eigene Zwecke schlugen. Auch heute noch sammeln Familien dort Pilze, Beeren oder Brennholzreste.

Das gesellschaftliche Leben der Stadt konzentriert sich stark auf den Markt und die Kirche. Der „Grüne Anger“ wird zweimal im Jahr zum Festplatz. Dann stellen die Händler nicht nur ihre Kisten auf, sondern auch Bänke, Musikpavillons und Grills. Besucher können die berühmten Gurkenscheiben direkt probieren oder Bohnen mit Essig und Kräutern aus großen Schüsseln essen. Abends spielt die Blaskapelle, und die Fabrikarbeiter mischen sich unter die Bauern. Die Kirche St. Ägidius trägt mit eigenen Veranstaltungen dazu bei: Musikgottesdienste mit Chören aus dem ganzen Landkreis und Ausstellungen zur Geschichte der Handelsgilden ziehen viele Gäste an.

Die Architektur Klamsdorfs ist pragmatisch, aber von klarer Ordnung. Die rechteckige Straßenanlage erleichtert den Transport und die Lagerung. Viele Gebäude sind aus Backstein, mit großen Toren und breiten Höfen. Zwischen Werkshallen und Wohnhäusern liegen schmale Grünstreifen, die als Gärten oder Abstellflächen dienen. Charakteristisch sind die Stapelpaletten und Folientunnel, die an vielen Straßenecken stehen und den Eindruck einer Stadt vermitteln, die ständig arbeitet und in Bewegung ist.

Trotz dieses industriellen und landwirtschaftlichen Charakters hat Klamsdorf auch stille Seiten. In kleinen Hinterhöfen gibt es Werkstätten, in denen alte Gerätschaften restauriert werden. In der Nähe der Kirche betreibt eine Familie einen kleinen Gasthof, in dem es einfache Mahlzeiten gibt – Suppen, Brot mit Gurken, Bohnenauflauf. Abends sitzt man dort lange an Holztischen, hört Neuigkeiten aus den Dörfern und von den Märkten.

Klamsdorf ist damit ein Ort, der die Seeland-Ebene in konzentrierter Form zeigt: Felder, Märkte, Verarbeitung und Gemeinschaft. Es ist keine Stadt, die auf Repräsentation setzt, sondern eine, die Arbeit, Alltag und Zusammenhalt sichtbar macht. Besucher erleben hier das Herz der Ebene – den Kreislauf von Anbau, Verarbeitung, Handel und Begegnung.

Bahn:

Seelandbahn (Linie 86) Eilzüge 9:27, 13:27, 17:27 und 21:27, Regionalbahnen stündlich 7:04 bis 22:04 nach Western, Eilzüge 9:59, 13:59 und 17:59, Regionalbahnen stündlich 6:19 bis 21:19 nach Seestadt

Seelandbahn (Linie 85) stündlich 6:47 bis 21:47 nach Nassfeld, 7:13 bis 22:13 nach Langsalza

Ch.: SEE3 (N: Langsalza, S: Weizenau), SEE16 (W: Zulo, O: Tsitsa)