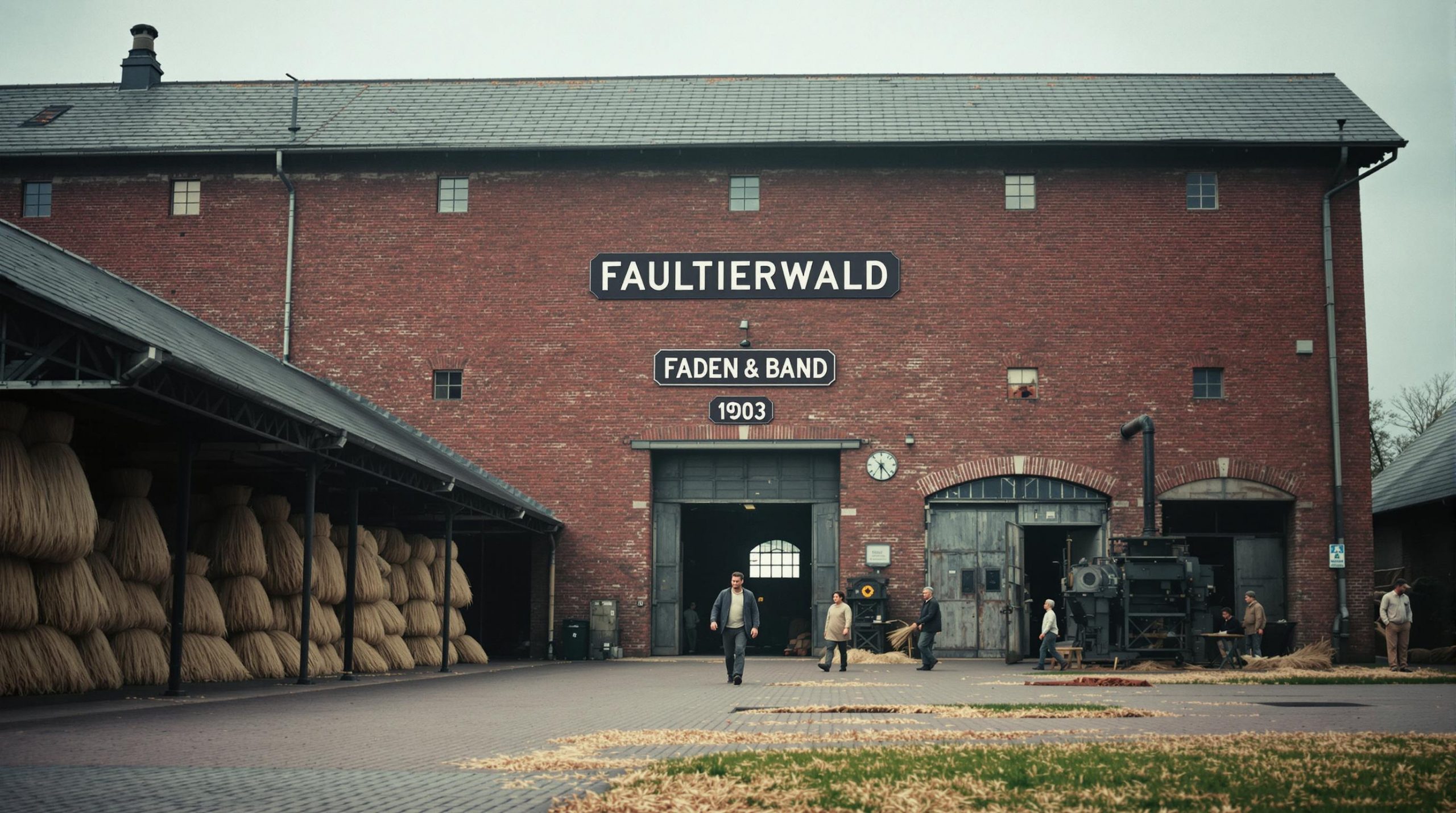

Das Leinenwerk „Faultierwald Faden & Band“ liegt am westlichen Ortsrand des gleichnamigen Dorfes Faultierwald im Kreis Unterstrand. Der langgestreckte Ziegelbau mit seinem niedrigen Schornstein und den typischen Sprossenfenstern ist seit über einem Jahrhundert das industrielle Herz des Ortes. Von der Landstraße SEE16 aus erkennt man schon den breiten Giebel mit dem in Eisenbuchstaben eingelassenen Schriftzug „FADEN & BAND 1903“. Das Werk steht leicht erhöht auf einer künstlichen Aufschüttung, die einst den alten Ziegelbrennplatz trug – jenen Boden, aus dessen Lehm 1524 die Ziegel für den Bau der St.-Gertrud-Kirche in Unterstrand gebrannt wurden. Die Verbindung von Erde, Feuer und Faser prägt die Geschichte dieses Betriebs bis heute.

Gegründet wurde das Werk im Jahr 1903 von den Brüdern Karl und Wilhelm Hennings, Söhne eines Flachshändlers aus Achthaus. Sie erkannten, dass der wachsende Flachsanbau der Seeland-Ebene nach einer modernen Verarbeitung verlangte. Zunächst betrieben sie nur eine kleine Spinnerei mit zehn Arbeitern und einem Dampftriebwerk. Schon 1912 folgte der Bau der Weberei – ein Ziegelbau mit Sheddach, der Tageslicht von Norden her einfallen lässt. Damals hieß der Betrieb noch „Leinenwerke Seeland-West“, erst nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt er seinen heutigen Namen.

Die Fabrik gliedert sich in mehrere Abschnitte: das Hauptgebäude mit Spinnerei und Weberei, eine Färberei und Garnveredlung, das Kesselhaus, die Betriebswohnungen und den Werksgarten, der heute als Pausenhof dient. Die Weberei ist der älteste Teil: hier stehen über zwanzig Webstühle, teils elektrisch, teils mechanisch. Ihre rhythmischen Schläge füllen das Gebäude mit einem gleichmäßigen, dumpfen Klang, der noch auf der Straße hörbar ist. Die Luft riecht nach Öl, Flachs und Holz, und durch die offenen Fenster dringt im Sommer der Wind von den Feldern herein.

Das Werk verarbeitet Flachs aus der Region – hauptsächlich aus Achthaus, Ulmdorf und den nördlichen Randlagen der Seeland-Ebene. Das Erntegut wird in Ballen angeliefert und zunächst in der Röste des Werks aufbereitet, wo der Flachs in feuchter Wärme seine Schale verliert. Anschließend wird das Material in der Spinnerei zu Fäden verarbeitet. Die Maschinen stammen teils noch aus den 1930er Jahren: lange Reihen von Spulen, Wellen und Transmissionsriemen, die sich mit ruhigem, kontrolliertem Tempo bewegen.

Aus den Fäden entstehen zwei Hauptprodukte: Schmalgewebe und dichte Leinwand. Das Schmalgewebe – schmale, aber besonders reißfeste Bänder – wird für Säcke, Tragegurte und Schiffszubehör verwendet. Die Leinwand hingegen dient im Bootsbau Unterstrands als Abdeck- und Planenstoff. Sie ist so dicht gewebt, dass sie Wasser abweist, wenn sie mit Leinöl getränkt wird. Das Werk liefert diese Stoffe direkt an die Unterstrander Werften, wo sie für Segel, Persenninge und Bootshauben verwendet werden.

Die zweite große Kundengruppe ist die Landwirtschaft. Faultierwald produziert robuste Sackstoffe für Rüben, Getreide und Futtermittel. Diese Säcke sind langlebig und werden häufig mehrfach verwendet. Ein älterer Arbeiter erzählt, dass noch in den 1970er Jahren ganze Wagenladungen dieser Säcke nach Zajin und Nassfeld gingen, wo sie mit Saatgut gefüllt wurden.

Die Arbeitsgemeinschaft mit dem Agrarverbund Seeland-Ebene besteht bis heute. Im Frühjahr werden die Flachsfelder gemeinsam geplant; das Werk liefert Saatgut und nimmt im Sommer die Ernte zur Verarbeitung an. So schließt sich der Kreislauf von Acker, Faser und Gewebe.

Die Betriebswohnungen am Südrand des Werks sind charakteristisch für Faultierwald: einstöckige Häuser mit flachen Anlehndächern, unter denen im Sommer die Flachsbündel trocknen. In den 1920er Jahren lebten hier ganze Familien der Weber und Spinner. Heute wohnen dort noch einige ältere Beschäftigte, die ihr Leben im Werk verbracht haben. In den Höfen hängen Wäscheleinen, und abends, wenn die Sonne über den Feldern steht, glühen die Ziegelwände rötlich.

Im Werksverkauf an der Weberei-Gasse 4 kann man die Produkte des Betriebs erwerben. Auf langen Tischen liegen Stoffbahnen in Normlängen, Garnrollen und kleine Reststücke. Besucher dürfen durch die Halle gehen, wo an Markttagen ein Webstuhl stillsteht, um die Bewegung der Lade zu erklären. Ein Mitarbeiter zeigt dann, wie die Fäden gespannt und die Schussfäden mit der Hand angestoßen werden – ein Handgriff, der in Faultierwald über Generationen weitergegeben wurde.

Das Werk überstand zwei Weltkriege, eine Wirtschaftskrise und die Industrialisierung des 20. Jahrhunderts. Während des Zweiten Weltkriegs produzierte man Leinwand für Zelte und Rucksäcke, später in den 1950er Jahren für die zivile Schifffahrt und Landwirtschaft. In den 1980er Jahren stand der Betrieb kurz vor der Schließung, doch die Gemeinde übernahm ihn gemeinsam mit der Kooperative Unterstrand und führte ihn als Genossenschaftsbetrieb weiter. Seither ist „Faultierwald Faden & Band“ nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Gemeinschaftsprojekt.

Einmal im Jahr, beim Leinenfest im August, öffnet das Werk seine Tore für Besucher. Dann stehen die Webstühle still, und auf dem Hof werden Führungen, Musik und Vorführungen alter Techniken angeboten. Kinder dürfen Garn spinnen, Erwachsene probieren das Weben auf kleinen Handrahmen. Es riecht nach Flachs, Öl und Brot aus Achthaus, und über allem liegt das rhythmische Summen der alten Maschinen, die selbst im Stillstand zu atmen scheinen.

Im Werk selbst hängen viele kleine Erinnerungen an seine Geschichte. Über der Treppe ins Büro hängt ein gerahmtes Schreiben aus dem Jahr 1928, das die Lieferung von Leinwand an die Schleusenverwaltung Unterstrand bestätigt – sie wurde für Sandsäcke verwendet. In der Werkhalle steht ein Holzstuhl mit eingravierten Initialen „KH 1903“ – vermutlich der Gründungsstuhl von Karl Hennings. Und an der Außenwand des Kesselhauses prangt die alte Tafel aus Ton: „Feuer, Erde, Faser – Faultierwald 1903“.

Die technische Leitung liegt heute bei Inken Mers, einer Ingenieurin aus Seestadt, die das Werk modernisiert hat, ohne seinen Charakter zu zerstören. Unter ihrer Führung wurden neue elektrische Webstühle installiert, die leiser und energiesparender arbeiten. Dennoch blieb die Produktion handwerklich: Jede Bahn wird am Ende von Hand geprüft, und die Qualitätszeichen – kleine Leinenstreifen mit geprägtem F – werden manuell eingenäht.

Die Atmosphäre im Werk ist geprägt von Routine und Beständigkeit. Morgens riecht es nach Dampf und Leinöl, mittags nach Brot und Kaffee, abends nach Staub und Hitze. Die Arbeiterinnen tragen graue Kittel, die Männer Latzhosen mit hellen Leinenstreifen. Viele von ihnen haben Eltern oder Großeltern, die hier gearbeitet haben. Wenn man sie fragt, was das Werk für sie bedeutet, sagen sie meist: „Es ist unser Takt.“

Am Rand des Werks, unter einem kleinen Schuppen, steht noch das alte Transmissionrad, das einst den Dampfkessel antrieb. Es ist eingerostet, doch einmal im Jahr wird es gereinigt und in Bewegung gesetzt – als Symbol der Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Das Leinenwerk Faultierwald Faden & Band ist kein Museum, sondern ein lebendiger Betrieb, der zeigt, wie tief Handwerk und Landschaft miteinander verwoben sein können. Hier hört man das Rattern, sieht die Fäden laufen, riecht das Öl – und spürt, dass Arbeit hier nicht abstrakt, sondern konkret ist. Zwischen den roten Ziegeln, den trocknenden Flachsbündeln und dem leisen Wind über den Feldern atmet der Ort Geschichte und Gegenwart zugleich.