Im Schatten des südlichen Stadttores von Ruppin, gleich gegenüber dem alten Zento-Steg, liegt das Heimatmuseum Ruppin – untergebracht in einem langgestreckten ehemaligen Kornhaus mit hölzernem Lastenaufzug, dicken Mauern und einem von Tauben besetzten Ziegeldach. Hier widmet man sich mit Akribie und Phantasie der Alltags-, Handwerks- und Braugeschichte des nördlichen Bierlands. Die Ausstellungsräume folgen keinem starren Pfad, sondern führen durch verwinkelte Etagen, in denen sich Braugeräte, Werkzeuge, Haushaltsgegenstände und historische Dokumente zu einer atmosphärischen Erzählung des Lebens rund um Feld, Fass und Feuer verweben.

Im Mittelpunkt steht ein Fund, der weit über die Region hinaus bekannt ist: der bronzezeitliche Sudkessel von Langhaus. Dieses massive Gefäß aus gegossenem Metall, 1892 im sogenannten Kesselgrab am Rande des Dorfs entdeckt, ist mit stilisierten Tiergriffen, konzentrischen Rillen und eingeritzten Symbolen versehen, deren Bedeutung bis heute nicht abschließend geklärt ist. Manche vermuten astronomische Hinweise, andere sehen darin eine frühe Brauformel. Der Kessel steht erhöht auf einer rauen Steinplatte, umgeben von schwarzem Tuch und subtil beleuchtet von einem Kreis kleiner Öllampen. Eine kreisförmige Videoprojektion an der Wand zeigt eine animierte Rekonstruktion eines prähistorischen Braurituals mit rhythmischem Stampfen, dampfendem Sud und tänzerischen Bewegungen rund um das Gefäß. Die Besucher erleben dabei nicht nur Archäologie, sondern ein sinnlich verdichtetes Narrativ zur Entstehung der Braukultur in dieser Region.

In einem angrenzenden Raum sind Tonrepliken des Kessels ausgestellt – eine davon darf berührt werden, eine zweite wurde bewusst „misslungen“ gebrannt, um Herstellungsfehler zu dokumentieren. Daneben zeigt eine lange Tafel Fundstücke aus dem Kesselgrab: Steinwerkzeuge, verkohlte Gerstenkörner, ein hölzerner Rührstab mit eingeritztem Griffsymbol und Scherben eines Tonkrugs mit Schaumresten. Besucher können durch ein interaktives Display die Zusammensetzung des damaligen Biers nachvollziehen, das offenbar nicht nur aus Gerste und Wasser, sondern auch aus Kräutern, Beeren und Rauchmehl bestand.

Ein weiterer Teil der Ausstellung widmet sich der Entwicklung des Biers vom Bronzezeitsud bis zur ersten überlieferten Brauordnung des Landkreises aus dem Jahr 1531. Hier hängen in Vitrinen hölzerne Maßgefäße, Gärlöffel, getrocknete Hopfenzöpfe und Reproduktionen alter Ernteverträge zwischen Braumeistern und Bauern. Besondere Aufmerksamkeit zieht ein Druckbogen mit dem Titel „Von der rechten Ordnung des Biers“, auf dem unter anderem festgelegt ist, dass „niemand das Wasser aus dem schattenlosen Teil des Zento zu nutzen habe, solang das Glockenläuten der Stadtkirche nicht verklungen ist“.

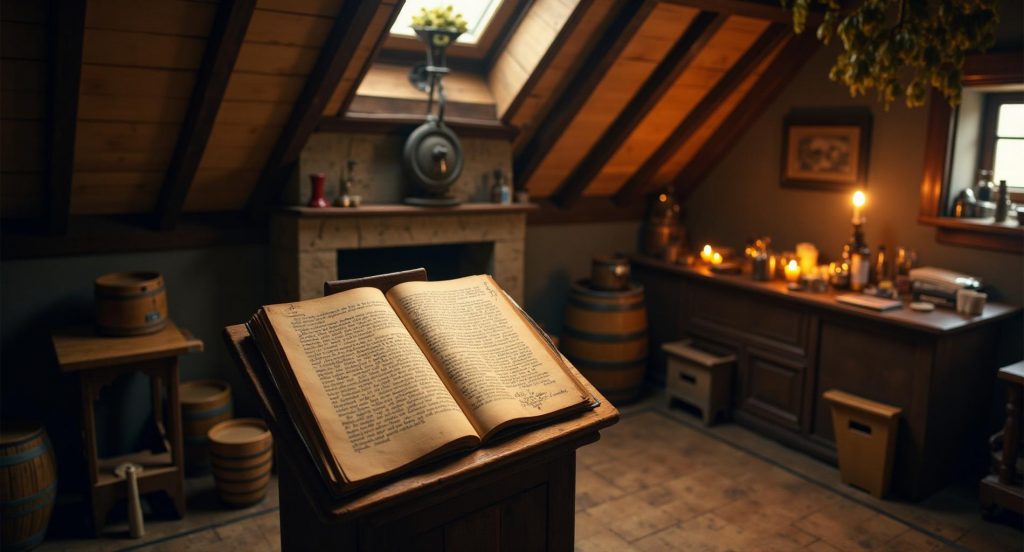

Im Dachgeschoss des Museums befindet sich eine kleine Leselounge mit Nachbauten von Sudbänken, auf denen Besucher in alten Chroniken blättern können. Dort liegt auch das sogenannte „Krugbuch von Ruppin“, eine lose Sammlung handschriftlicher Rezepte, Trinksprüche und Beobachtungen zum Biergeschmack aus dem 17. Jahrhundert. Manche Einträge sind kritisch („Der Bock ward schwach wie der Küster“), andere poetisch („Im ersten Krug versöhnt sich Zunge und Welt“).

Das Heimatmuseum ist nicht groß, aber durch seine dichte Anordnung, die stimmige Gestaltung und die sorgsame Kuratierung ein eindrücklicher Ort der Erinnerung – ein Haus, das nicht nur zeigt, was war, sondern erfahrbar macht, was bis heute nachwirkt: das Bier als Lebensmittel, Gemeinschaftsstifter und kulturelles Erbe im Bierland Ruppin.