(Pop.: 52 – 838m NN)

Tons liegt hoch am Hang, 838 Meter über dem Meer, und schon die letzten Kurven der Bergstraße machen den Unterschied zu Altenroda klar. Unten im Tal begleitet einen das Rauschen des Kleinen Teichflusses, oben wird es stiller, und statt Wasser hört man Wind, der über den Rücken streicht und an Dachkanten zieht. Wenn die Straße nach sieben Kilometern die letzte Kehre nimmt, taucht das Dorf nicht als geschlossener Ort auf, sondern als Reihe von Höfen und Häusern, die Abstand zueinander halten. Ein Stall steht etwas versetzt, ein Wohnhaus dahinter, eine Holzlege am Rand, dann wieder ein Stück Wiese, in dem im Frühjahr das Gras später kommt als unten. Tons zählt 52 Einwohner, und das merkt man nicht an Leere, sondern an der Art, wie Dinge hier organisiert sind: nicht über Angebot, sondern über Absprachen.

Der Name Tons wird im Kreis oft mit einem Ton in Verbindung gebracht, als hätte es hier einmal Lehm gegeben. Die Leute in Tons erzählen eine andere Version. “Tons,” sagt Hartmut Kessel, der am Dorfanschlag die Termine der Kapelle aufhängt, “weil man hier den Ton hört, bevor man den Nebel sieht.” Gemeint ist ein Geräusch, das im Tal verschluckt wird und oben lange trägt: ein einzelner Hammer, ein knarrendes Tor, eine Motorsäge weit entfernt. Ob diese Erklärung historisch stimmt, ist nicht wichtig; sie passt zu einem Ort, in dem man auf Zeichen achtet. Nebel ist in Tons kein seltenes Wetter, sondern ein Zustand, der den Tag strukturieren kann. Man sieht das an Details: Reflektoren an Weidezäunen, farbige Markierungen an Pfosten, ein paar Schilder, die nicht für Touristen stehen, sondern für die eigenen Wege.

Die Kapelle ist das auffälligste Gebäude, auch wenn sie klein ist. Sie steht nicht mitten im Dorf, sondern an einer Stelle, die man von allen Höfen aus erreicht, ohne große Umwege. Das Holz ist dunkel und von Wetter gezeichnet, die Tür hat eine Metallklinke, die im Winter kalt bleibt, selbst wenn die Sonne scheint. Innen gibt es wenige Bänke, einen einfachen Altar und eine Nische, in der eine Laterne hängt. An manchen Tagen riecht es nach Wachs und nach dem Rauch, den Jacken aus dem Ofenhaus mitbringen. Die Kapelle wird nicht ständig genutzt, aber sie ist präsent: durch das Licht, das abends manchmal durch die Fenster fällt, wenn jemand drinnen noch etwas richtet, und durch die Gewohnheit, an bestimmten Tagen kurz dort vorbeizuschauen, auch ohne Gottesdienst. Die Gottesdienste übernimmt meist jemand aus Altenroda, aber in Tons hält man eigene Formen am Leben. Am Vorabend des ersten Schnees – so nennen sie es, auch wenn der Schnee nicht immer pünktlich kommt – werden innen Leinentücher ausgelegt, nicht prunkvoll, eher als saubere Unterlage für Hände und Kerzen. Wer die Tücher bringt, ist fast immer Edda Lürmann, die im Ort für Wäsche und Ordnung zuständig ist und die genau weiß, welche Ecke im Schrank trocken bleibt, wenn der Nebel tagelang im Holz sitzt.

Gleich neben der Kapelle liegt der Signalstein, der in Tons mehr ist als eine Kuriosität. Es ist ein alter, massiver Steinblock, grob behauen, mit eingearbeiteten Rillen und Markierungen. Früher, so erzählen sie, war er Orientierung, wenn Nebel den Rücken verschluckte. Die Rillen zeigen Richtungen an: zurück ins Tal, hinüber zum Kamm, hinab nach Spee. Heute wird der Stein nicht mehr gebraucht, um nicht verloren zu gehen, aber er hat eine zweite Funktion bekommen: Er ist Messpunkt. Wenn jemand sagt, “der Nebel steht bis zum Stein,” weiß jeder, was das heißt. Wenn der Stein morgens nass glänzt, ist klar, dass die Wege rutschig sind. Und wenn im Winter eine dünne Eisschicht darauf liegt, sprechen sie vom “Steinhelm” – ein Zeichen, dass es oben schon friert, während unten in Altenroda vielleicht noch Regen fällt. Kinder lernen das früh. Man sieht sie am Stein stehen, Finger in die Rillen gelegt, als wären es Linien auf einer Karte. Manchmal sitzen dort auch Erwachsene, wenn sie auf jemanden warten. Der Stein ist ein Platz ohne Bank, aber mit Funktion.

Die Häuser in Tons haben keine repräsentativen Fassaden. Man erkennt sie an Werkspuren: gesägtes Holz, reparierte Dachrinnen, Schuppen, die erweitert wurden, ohne dass jemand dafür einen Architekten brauchte. Die Wege zwischen den Höfen tragen Namen, die man auf keiner großen Karte findet. Der kurze Pfad von der Kapelle zum oberen Hof heißt Kapellenstieg, der Weg zum Signalstein wird schlicht Steinweg genannt, und die Strecke, die am Hang entlang zum südlichen Abzweig führt, nennen sie Hangrain. Ein markantes Gebäude ist das “alte Ofenhaus” am Hangrain 2, ein niedriger Bau, der früher für gemeinsames Brotbacken genutzt wurde. Heute dient er als Treffpunkt für Arbeitseinsätze: Holzspalten, Zaunreparaturen, Schneeschaufelpläne. Innen stehen ein Tisch, ein Regal mit Werkzeugen und eine Tafel, auf der mit Kreide notiert wird, wer wann den Räumdienst für die Bergstraße übernimmt. Den Schlüssel verwaltet Milan Prasch, der tagsüber in Weishaus arbeitet und trotzdem in Tons wohnen wollte, “wegen der Höhe,” wie er sagt, ohne das weiter auszuschmücken. Höhe bedeutet hier nicht Aussicht, sondern Luft, Kälte, Klarheit in manchen Nächten und die Tatsache, dass man den Wetterwechsel früher merkt.

Arbeit in Tons ist kleinteilig und praktisch. Es gibt keine Läden, keine Tankstelle, kein Café. Dafür gibt es Werkplätze. Auf dem Hof von Familie Kessel steht eine überdachte Holzspaltstelle; dort werden Scheite gemacht, die im Winter in Tons und Spee gebraucht werden. An der Scheune hängt ein handgeschriebenes Schild: “Brennholz nur nach Liste.” Das klingt streng, ist aber nur eine Methode, Verteilung zu organisieren. In einem anderen Hof hält jemand Bienen – nicht für Honigverkauf an Touristen, sondern für den eigenen Bedarf und für Tausch. Wenn im Frühjahr jemand in Altenroda Honig braucht, weiß man, dass er aus Tons kommen könnte. Und wenn in Tons jemand Käse braucht, kommt er oft aus dem Tal. Solche Wege funktionieren, weil die Wege kurz sind, auch wenn sie steil sind.

Gäste kommen nach Tons, aber selten zufällig. Manche steigen von Altenroda hoch, andere kommen mit dem Rad, und einige fahren mit dem Auto bis oben, weil sie von hier aus eine Runde über den Rücken gehen wollen. Übernachten kann man in zwei, drei Zimmern, die privat angeboten werden. Am Kapellenstieg 1 vermietet Rieke Marnitz – verwandt mit dem Küster in Altenroda – ein Zimmer unterm Dach, mit einem kleinen Trockenraum im Flur. Trockenraum ist in Tons ein eigenes Thema, weil Nebel Feuchtigkeit in Holz und Kleidung zieht. Im Winter hängt dort oft eine Reihe Stiefel, und Rieke hat eine Liste an der Tür: “Bitte keine Schuhe auf den Heizkörper.” Es ist weniger Hausordnung als Schutz des Materials. Essen gibt es nicht als Gastronomie, sondern als Einladung, wenn man jemanden kennt. Wer einfach so anklopft, bekommt eher einen Tee und eine Wegbeschreibung als ein Menü. Trotzdem gibt es einen Ort, an dem man sich abends treffen kann: das Ofenhaus, wenn es offen ist. Dann steht eine Thermoskanne auf dem Tisch, und jemand stellt ein Blech Kuchen hin. Gespräche drehen sich nicht um Attraktionen, sondern um Praktisches: “Wie steht’s am Stein?” “Hast du den Schneebericht aus Weishaus gehört?” “Fährt morgen jemand runter nach Altenroda?”

Ein besonderes Verhältnis hat Tons zu Spee, das nur einen Kilometer weiter südlich liegt, bereits im Abstieg. Wenn man von Tons nach Spee geht, ändert sich die Stimmung: Der Rücken öffnet sich, der Wind wird weniger kantig, und man bekommt schneller Blick nach unten. Spee hat den Gemeinschaftsschuppen, und viele Tons-Leute gehen dort vorbei, wenn sie ohnehin Holz holen oder Werkzeug tauschen. Umgekehrt kommen Spee-Leute hoch nach Tons, wenn es um den Signalstein geht oder um die Kapelle, denn oben liegt der Ort für die Tage, an denen man Wetter ernst nimmt. Zwischen beiden Dörfern gibt es eine Art stillen Dienstplan. Wenn in Tons eine Kerze fehlt oder ein Leinentuch gebraucht wird, kommt es oft über Spee. Wenn in Spee ein Zaunpfosten bricht, ist das Holz dafür häufig schon in Tons gespalten.

Die stärkste Szene in Tons ist oft keine Feier, sondern ein Morgen mit Nebel. Man steht am Signalstein, der Stein ist feucht, die Rillen sind dunkel, und die Geräusche kommen näher als die Sicht: ein Motor unten im Tal, ein Vogelruf, das Klacken einer Tür im nächsten Hof. Dann taucht eine Gestalt aus dem Grau auf, als hätte der Nebel sie ausgegeben. Es ist oft Edda Lürmann, die zur Kapelle geht, oder Milan Prasch, der prüft, ob die Bergstraße frei ist. Man nickt sich zu, sagt zwei Sätze, und die Sätze sind selten Smalltalk. Sie handeln von Richtung: “Runter oder rüber?” und von Zustand: “Stein nass.” Wer als Besucher in so einem Moment oben ist, versteht schnell, warum der Signalstein nicht nur Legende ist. Er ist ein Punkt, an dem man entscheidet, wie der Tag weitergeht.

Im Sommer wirkt Tons anders, aber nicht leichter. Die Hitze hält sich oben weniger, dafür wird das Licht schärfer, und am Abend kühlt es schneller aus. Dann sitzen Leute vor den Häusern, nicht auf Terrassenmöbeln, sondern auf einfachen Bänken oder Holzstapeln, und man sieht die Arbeitsflächen: geschärfte Werkzeuge, reparierte Zäune, frisch geschnittene Bretter. Kinder spielen nicht auf einem Spielplatz, sondern am Rand der Wege, wo man sie im Blick hat. Wenn Gäste vorbeikommen, werden sie nicht umworben, aber oft freundlich angesprochen. “Suchst du den Weg nach Spee?” ist eine typische Frage, weil der Abzweig nicht immer eindeutig ist und weil man hier weiß, dass Beschilderung im Nebel nicht hilft.

Tons ist damit ein Gebirgsdorf, das sich über wenige Orte definiert: die Kapelle, der Signalstein, das Ofenhaus, die Höfe entlang von Kapellenstieg und Hangrain. Es lebt von der Höhe, vom Wald in der Nähe, vom Wissen um Wetter und Wege. Wer hierher kommt, nimmt selten ein “Programm” mit. Man nimmt eher eine Strecke und eine Aufmerksamkeit mit: für Rillen im Stein, für Leinentücher in einer kleinen Kapelle, für den Moment, in dem man im Nebel nur hört, dass das Dorf da ist – und dann, Schritt für Schritt, sieht.

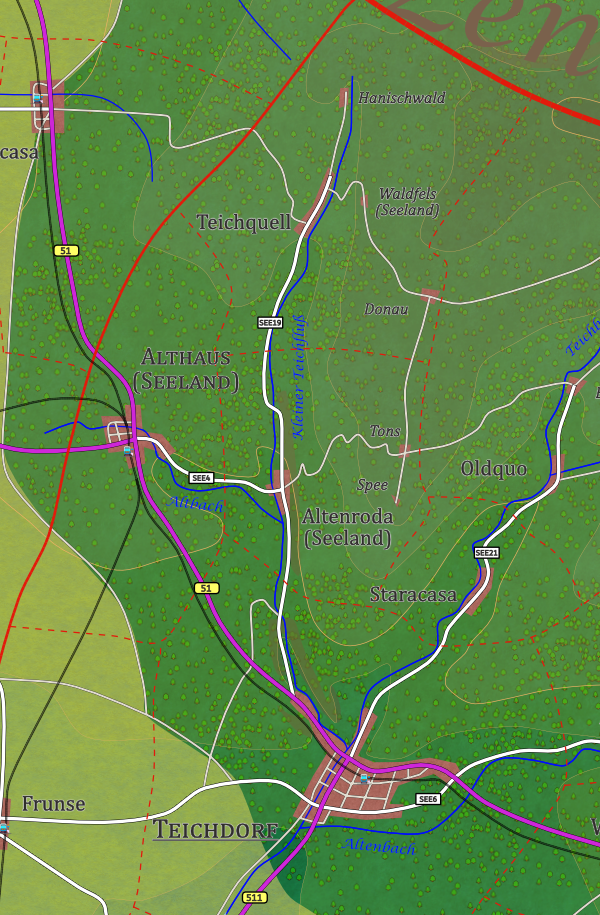

Ch.: Bergstraßen (N: Donau, O: Butterstein, S: Spee, W: Altenroda)